本日もご覧いただきありがとうございます。

今回は、ほとんどのキットレンズ(初期搭載レンズ)はズームレンズかと思いますので、ズームのテクニックについてお話していきます。

焦点距離とは

焦点距離とは、ピントが合っているときの、レンズから撮像素子までの距離のことです。

まあ、そう難しく考えなくても、レンズの上面などに書いてある数字が焦点距離です。

このレンズの場合は、24mm~120mmまでの焦点距離が使えるレンズということです。

焦点距離が小さいほど、広角、大きいほど、望遠 といいます。

簡単に言うと、数字が小さいと広角(広い範囲を写せる)、数字が大きいと望遠(狭い範囲を切りとれる)とだけ覚えておけば、あとは撮っていくと勝手に身につくと思います。

一般的には、35フルサイズセンサーの場合

~35mm程度までを広角

35~70mm程度を標準

70~105mm程度を中望遠

105mm~を望遠という場合が多いです。

(現行ミラーレス機はAPS-Cサイズとフルサイズ機がメインで、それぞれ撮像素子の大きさが違います。お持ちのカメラがAPS-Cサイズでしたら、焦点距離を1.5倍すると35mm換算の焦点距離になります

例:APC-C機で24mmの焦点距離は、35mmフルサイズの36mmの焦点距離と同じ画角になります)

CanonはEOS R3,5,6,8,R,RPがフルサイズ、R7,8,10がAPS-Cサイズ

NikonはZ5.6.7.8.9がフルサイズ、Z50.30がAPS-Cサイズ

SONYはα1.9.7がフルサイズ、α6400.6600がAPS-C

FUJIFILMはXシリーズがすべてAPS-Cサイズです

(GFXは中判といってフルサイズよりさらに大きい)

太字のカメラをお持ちの場合は、これからの話の焦点距離をすべて1.5で割るとほぼ同じ画角になります。

中には600mmや800mmなんていう超望遠レンズもありますが、

お値段最低100万円越えなので、とても買えません。。。

(まあ買っても普段使い道ないですけどね笑)

野鳥や航空写真用ですね・・・

一般的には、35mm換算24~70mm程度の焦点距離が選べるズームレンズが標準でついてくると思います

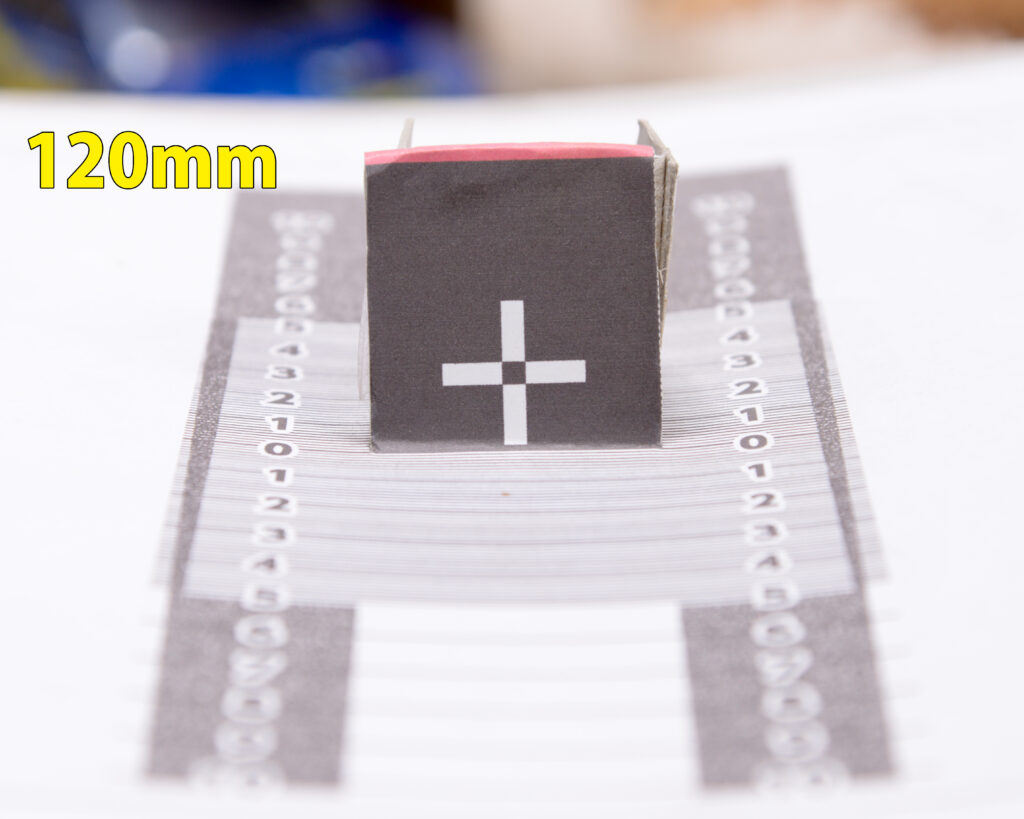

広角(24mm)

望遠(120mm)

焦点距離選択のテクニック

この、広角と望遠を使いこなすと、目で見る以上の印象を表現することができます。

そのレンズによる表現手法とは、主に

①切り取り効果

②圧縮効果

③被写界深度

の3つです。

被写界深度は、絞りのチャプターでもでてきましたね!

被写界深度は実はレンズの焦点距離でも調整できるんです。

逆に、圧縮効果

これは初めてでてきました。

以下で詳しく説明します

①切り取り効果

まずは、もちろん、レンズのズームによって一番変わるのは、画角ですよね

ただ画角と一口に言っても、遠いものだから望遠を、近いものだから広角を、という使い方だけではもたいない!

広角と望遠をうまく使い分けて、主題をひきたたせましょう!

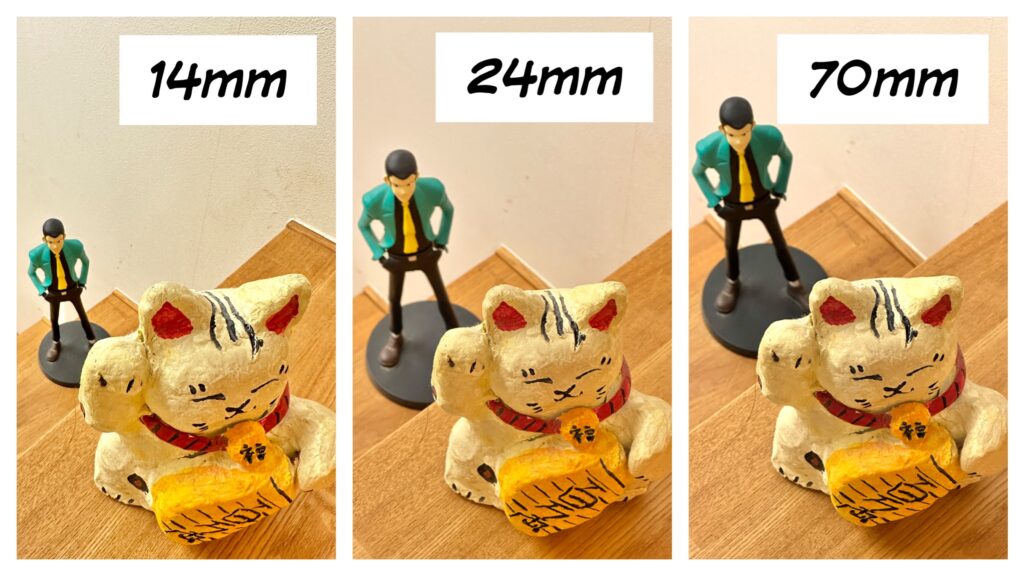

上の写真はすべて、車の大きさが同じくらいになるよう、カメラの位置をずらしながらズームを変えた写真です。

画角はこのように、24mmと120mmでは、メインの被写体が同じ大きさでも、背景の切り取られ方が全く異なります。

どれも主題は車ですが、24mmの写真では、後ろがごちゃごちゃしていて、主題を邪魔してしまいます。

そこでどんどんズームしていき、120mmでは、ほぼ車以外見えなくなりましたね!

こうすると車以外に目が引っ張られるものがなくなり、すっきりとした印象になります。

少し被写体から離れて、望遠側で撮影するとこのような写真になります。

これは120mmの望遠側で撮影した写真です。

主題の3人以外、なるべく余計なものがうつっていないですよね

逆に、広大な草原や、室内など、実際よりもなるべく広く見せたい時などは、

広角側を使います。

このようになるべく室内を広く見せたいときは広角側をつかいます

(この場合は15mm)

②圧縮効果

圧縮効果は、焦点距離が望遠側になればなるほど、

自分から見て手前の人と、奥の人との距離感が近づいて見える効果です。

上の写真、招き猫の大きさは画面上でほぼかわらないですよね、

でも、うしろのル〇ンの大きさが全然違うと思います。

これが圧縮効果です。

たまにテレビで、原宿の竹下通りの映像が流れるのを、目にしたことある方は多いかと思いますが、あれは圧縮効果を利用して、実際よりも人が多く見えるようになるテクニックを利用しています。

この圧縮効果をうまく使うと、

このように、目で見るよりも、飛行機とスカイツリーが近くに見え、迫力を感じさせます。

また、ボケの大きさ自体も大きくなるため、

このように後ろの玉ボケが大きくなり、主役を引き立たせるファクターになっていると思います。

これを広角で撮ってしまうと、玉ボケの大きさが小さくなり、全然映えません・・・

③被写界深度

冒頭でも話したように、被写界深度はレンズの焦点距離でも変わってきます。

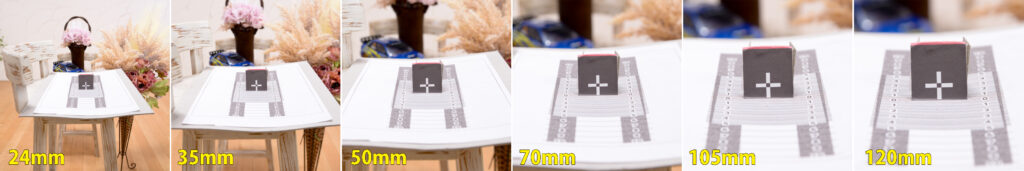

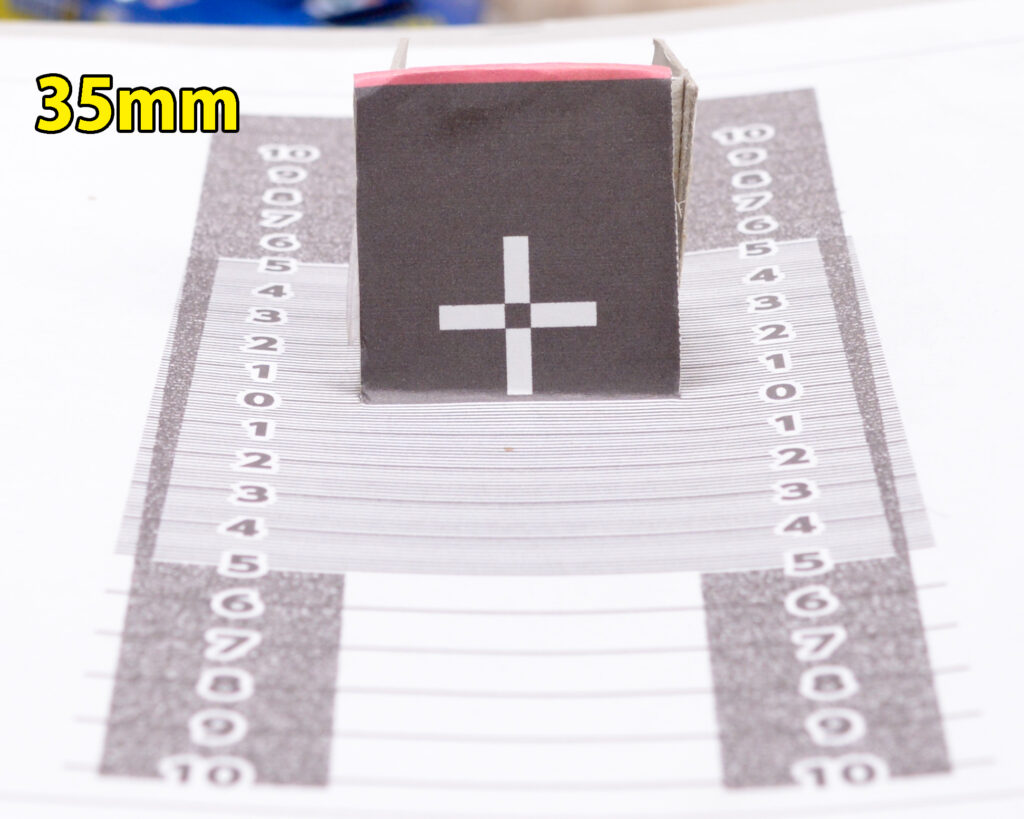

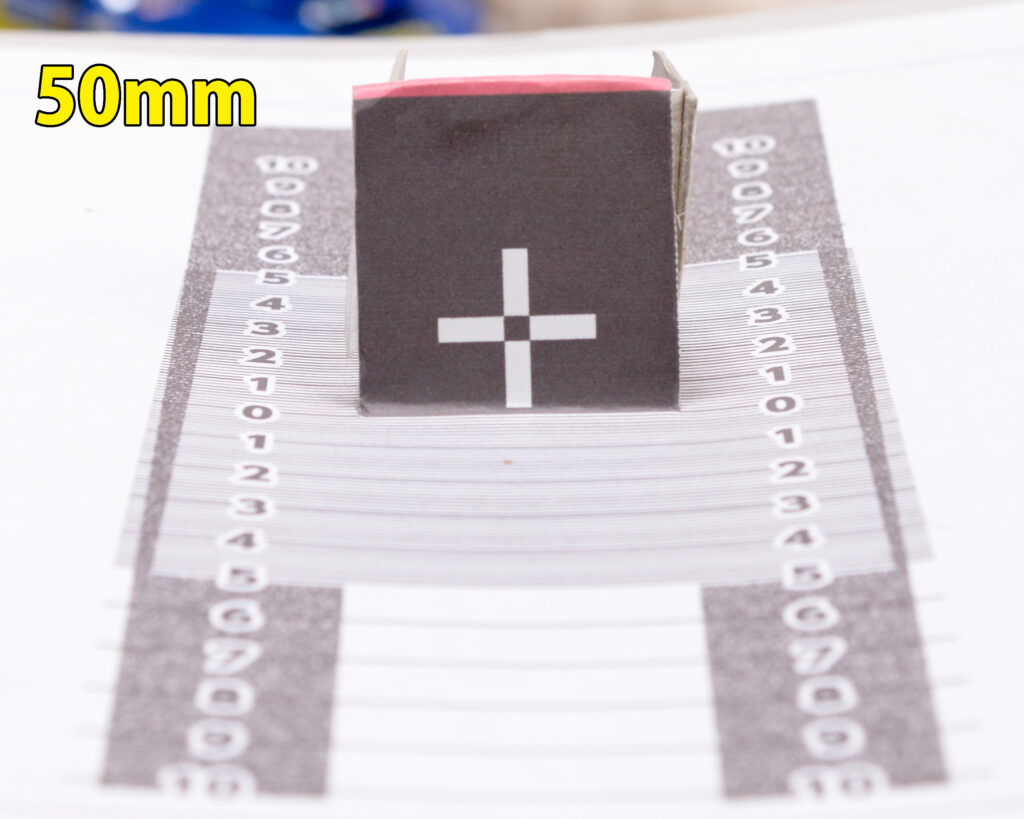

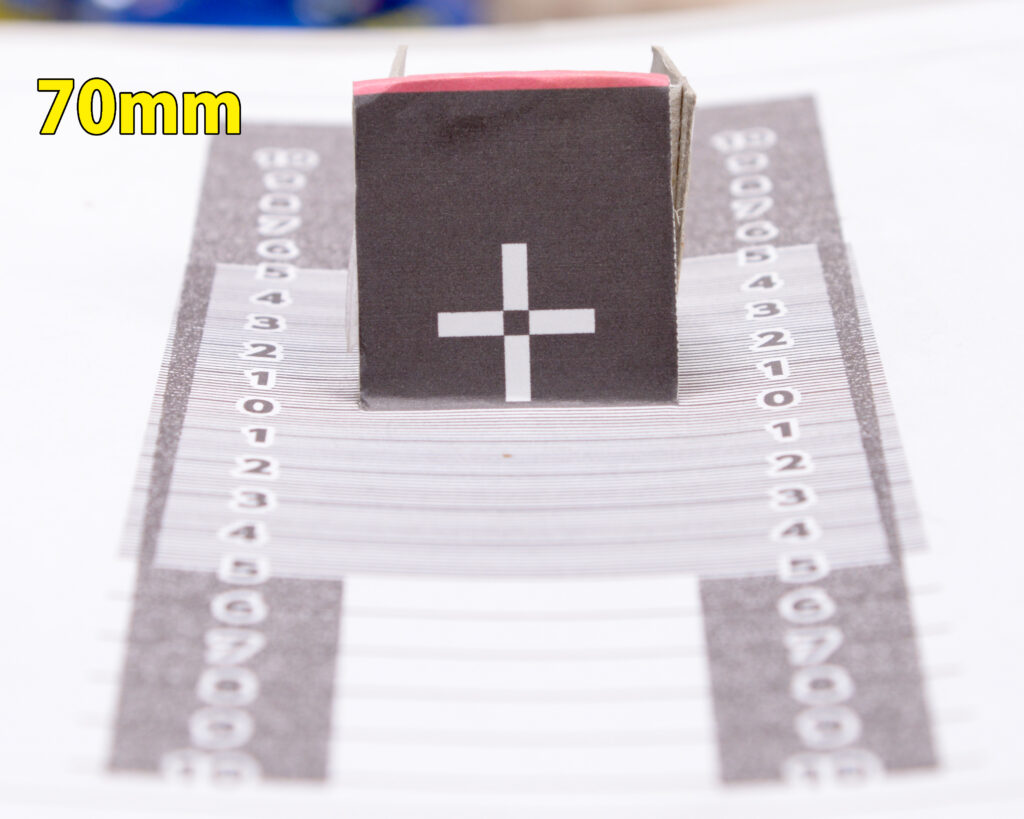

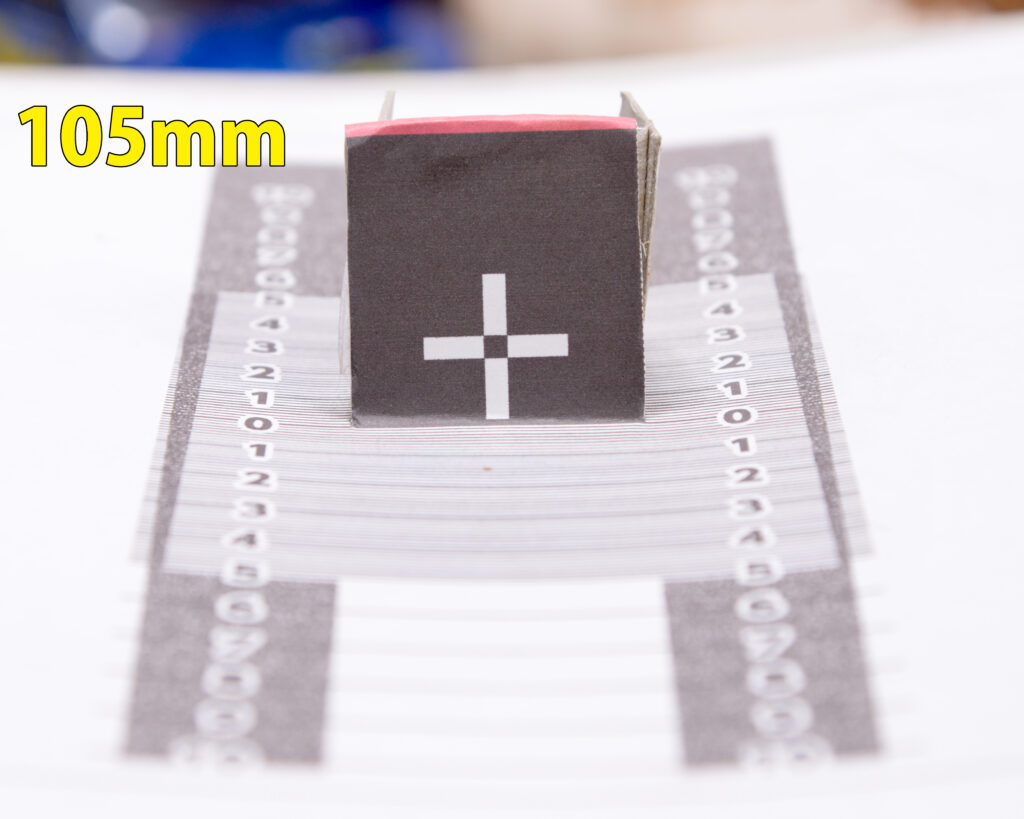

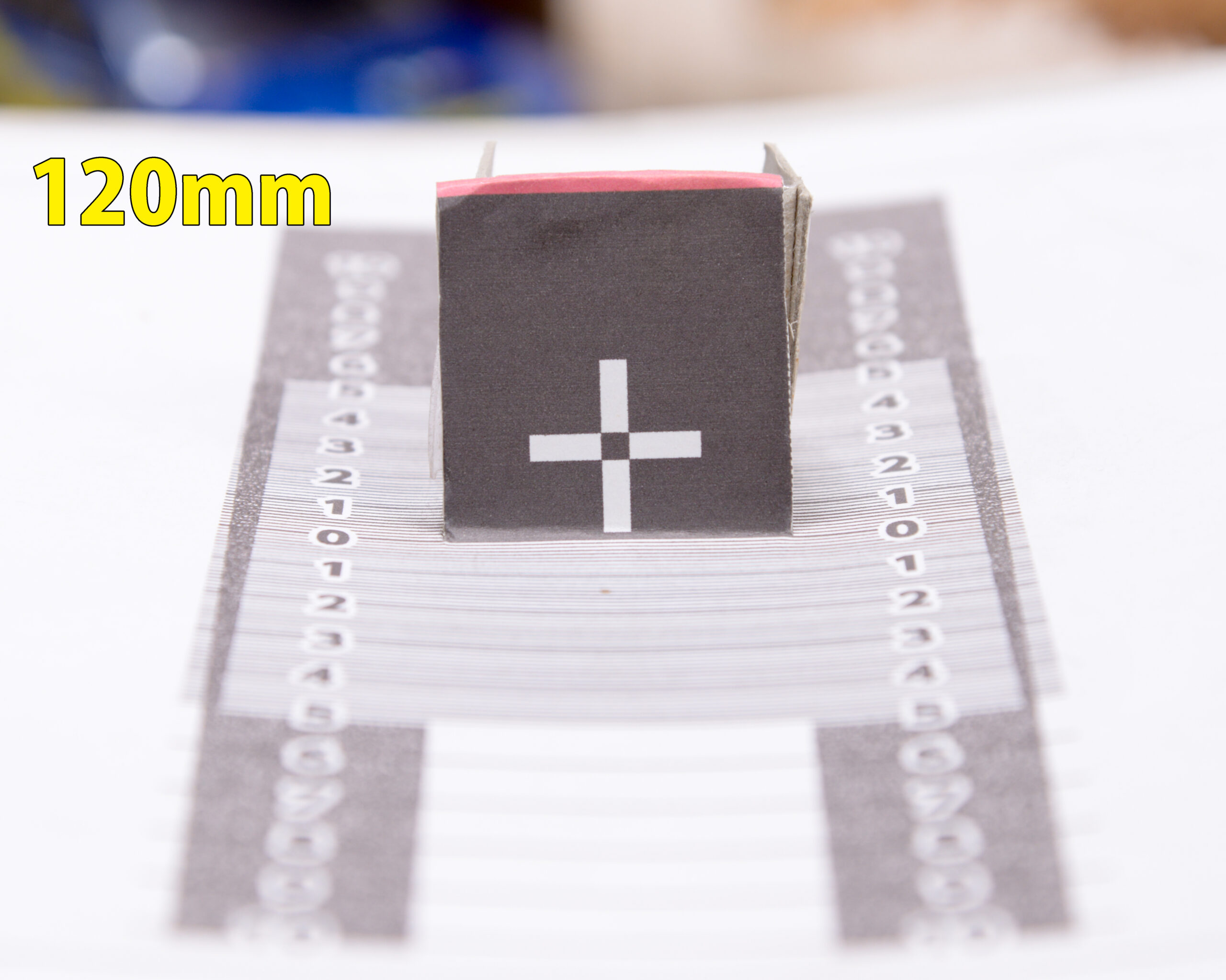

この比較写真は

どちらも絞りはF8、被写体からカメラの距離は同じで、焦点距離35mmと120mmにて撮影した写真です。

35mmのほうは、ほぼ同じ大きさまで拡大して使用しています。

どうでしょう、焦点距離120mmのほうが後ろの花や壁がぼけていませんか??

これがズーミングで被写界深度を操るテクニックです。

つまり、背景をよりぼかしたい場合は、絞りを開けて(F値を小さく)焦点距離は長く(レンズのmm数を大きく)して撮影すると、最も背景がぼけます。

例えば105mmのF1.4なんていうレンズだと、近いところだと紙一枚程度の差でピントを合わせた前後がボケ始めます。

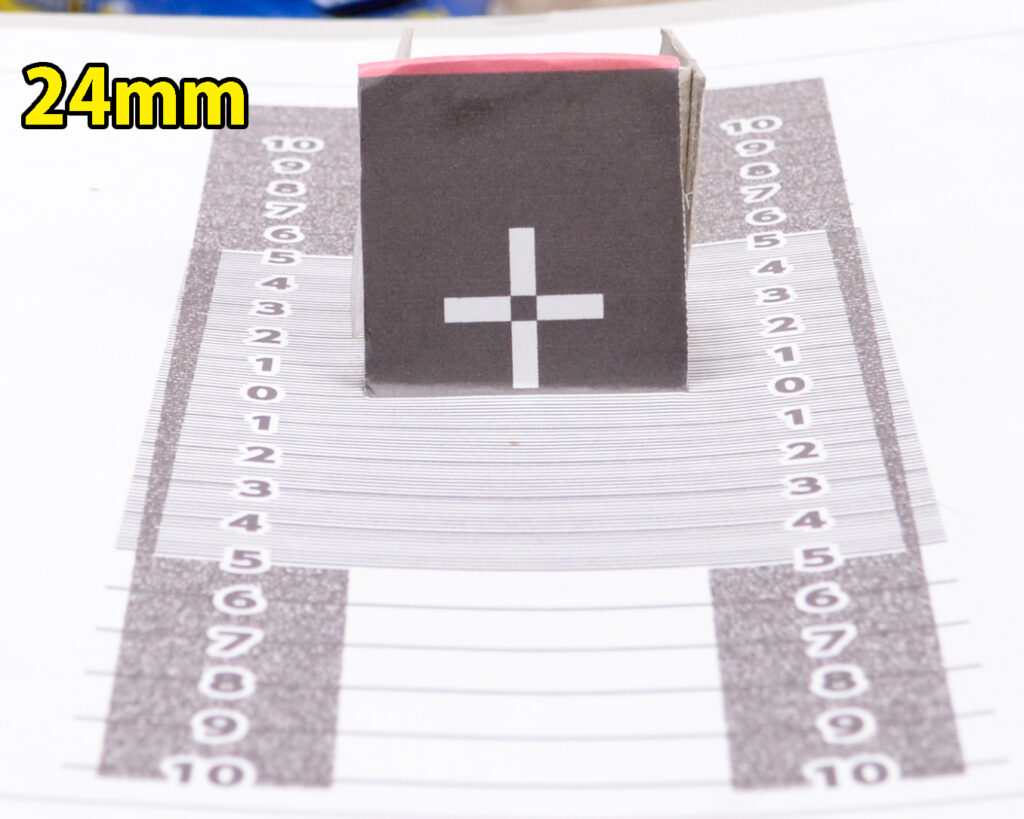

実際にどれだけボケるかというのを感覚で身に着けてもらいたいため、画像で紹介します。

撮影条件は絞りF5.6被写体までの距離約2Mです。

写真中のメモリは1CMごとに数字がかいてありますので参考にご覧ください。

これだと小さすぎてわかりづらいので、

拡大した写真がこちら

どうでしょうか、24mmでは前後ともに10の文字が見えますが、焦点距離が大きくなるにつれ、ボケ始めるのが早くなりますね!

120mmでは2cmあたりからすでに大きくボケ始めています。

レンズの焦点距離でこんなにも被写界深度が変わるということを認識いただけたら幸いです。

ちなみに、被写界深度は計算で求められるのですが、少し難しいので次回に回します!

ご興味ある方は次回もご覧ください!

実際の作例はこちら

(友人に協力いただきました!)

左の写真が広角・右が望遠側で撮った写真です。

左の写真は、後ろのススキがなんとなくわかるくらい残っていますが、

右は完全に土手からボケています。

このように、シャッタースピード、絞り、ISO感度のほかに、レンズの焦点距離も使いこなすことで、

さらにしゃしんの表現力が高まります。

この効果は入門機のきっとレンズでも十分楽しめますし、家にあるフィギアだったり、スプレー缶を後ろの説明書きが見える向きに何個か並べて、被写界深度を試してみるのも練習になります。

ぜひトライしてみてください!!

コメント