本日もご覧いただきありがとうございます。

前回まで、カメラの設定で表現を変えるテクニックを紹介してきましたが、今回ついに構図について紹介します。

構図といってもたくさんあるのですが、その中でも、10の構図に絞って紹介します。

この10つが頭に入っていればほとんどの場面で困ることはないと思います。

構図ってなんで大事なの?

構図を説明しているサイトはたくさんありますが、なぜ大切なのかを解説しているサイトがあまりなかったので、ご案内します

一言でいうと、写真は心理学だからです

例えば、この写真、何か違和感ないですか?

こちらの写真のほうがしっくりくるはずです

これは目線の先に空間がないと、人間は心理的に不安を感じるからと、頭の上の空間が無意味に開いていて、見えない範囲が多いため、不快に感じるからです。

(これを逆手にとって、将来への期待と不安のようなイメージを表現したりもします)

このように、人間の心理学に基づいて、構図というのはできています。

構図の種類

今回紹介する構図は、

⓪基本の1:2

①3分割構図

②日の丸構図

③シンメトリー構図

④対角構図

⑤放射構図

⑥三角構図

⑦S字構図

⑧黄金比構図

⑨フィボナッチらせん構図

です、難しい名前も出てきますが、名前自体覚える必要は特にないです。

こんな構図があるから、この被写体はここにもってこよう、と頭の中で思い描ければOKです!

前提条件①

基本的に、極端な作画意図がない限りは、カメラは地面と水平にして撮影してください。

特にシンメトリー構図などの、直線が多く入る構図では、0.5度傾いただけで写真が台無しになってしまいます。

慣れるまでは、カメラに水準器という機能がついている場合が多いので、水準器を出しながら撮影するのも一つの手です。

前提条件②

主題は必ず1つ

写真に写しとる主題は必ず1つまでです。どうしても欲張ってたくさんの要素を入れたくなってしまいますが、かえって見せたい主体の印象がぼけてしまいます。

2つの要素を入れたい場合は、主題・副題が明確にわかるような構図、ボケ感で撮影しましょう

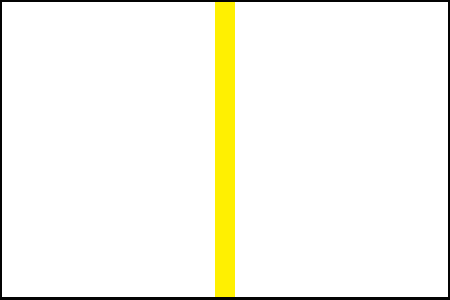

⓪ 基本の1:2

これは構図というよりも、基本中の基本なのですが、

被写体の下の空間が1あったら、上の空間は2空けるということです。

これは被写体の脚の下が3、頭の上が1くらいの比率です。

特に作画的意図がなければ、基本的には足の下を狭く、頭の上を広く開けると、心理的に安定感のある写真になります。

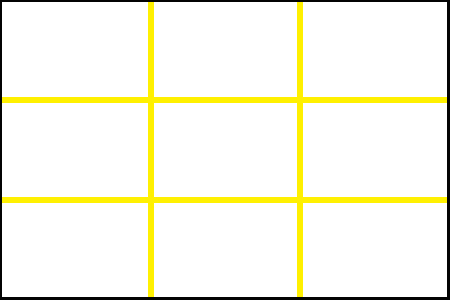

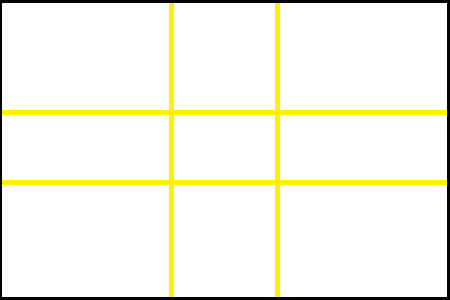

① 3分割構図

3分割構図は、最も使える場面が多い、万能な構図です。

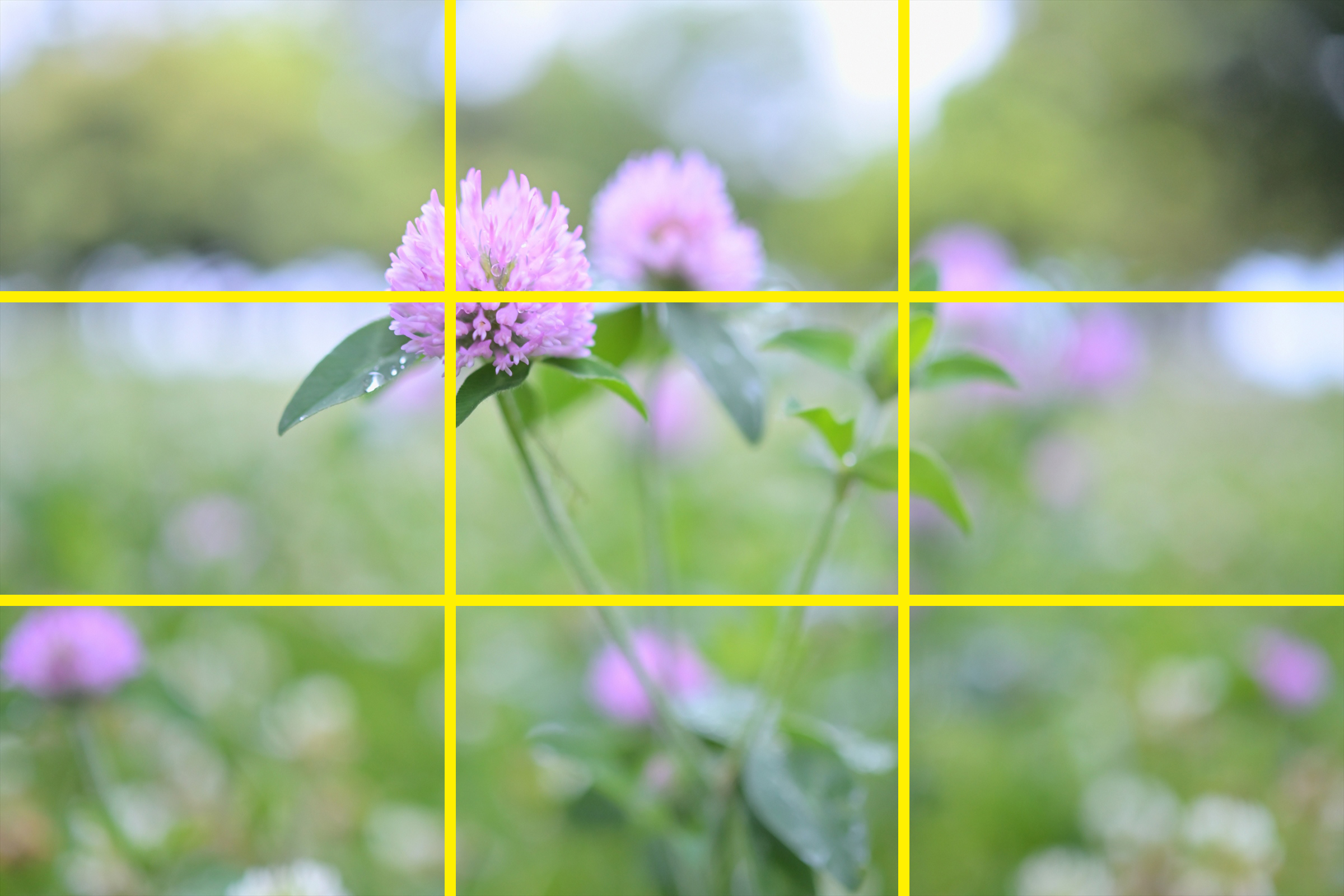

構図の概要はこちら

このように画面を縦横それぞれ3等分割し、合計9のエリアに分ける構図です

そのうち下のラインを使えば

このように

上のラインを使えば

こんな感じです。

そして、分割した交点に被写体を置くと、バランスのまとまりが良くなります

また、方向性のある被写体の場合は、必ず方向性の先側を広く開けてください

(飛行機や電車であれば進行方向を開け、人間であれば、目線の先を開けます、冒頭の招き猫の写真も目線の先を開けています)

これが逆になってしまうと

このように窮屈で、飛行機の後ろ側の空間に何の意味もない写真になってしまいます。

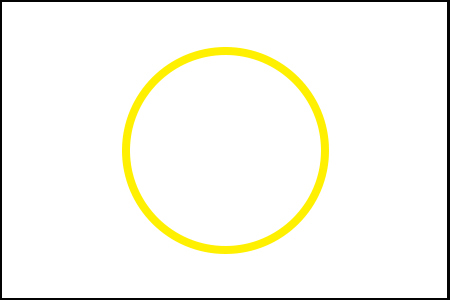

②日の丸構図

日の丸構図は、読んで字のごとく日本国旗の日の丸の位置に被写体を配置する構図です

主題は

注意点は、絶対に方向性がある被写体には使ってはいけないこと

人物であれば真正面からの撮影で、目線もカメラ向きの時のみ使えます

このように、月の写真であれば、ど真ん中に置くのが定番です

動きのない物体は、中央に置くことで迫力が出ます。

人物や動物でも、体の向きも目線も正面の場合、日の丸構図がよく使われます。

しかし、注意してほしいのが、何も考えずにとりあえず真ん中に被写体を入れておこう

という感じで日の丸構図になった写真は、あまりいい写真にならない場合が多いです。

日の丸構図は基本の構図ですが、基本の構図だからこそ、ちょっとの誤差で違和感を感じてしまう、難しい構図でもあります。

③シンメトリー構図

シンメトリー構図は、完全な左右対称で被写体を撮る構図です。

これが結構難しい…

東京駅のような大きな被写体でも、中心から1歩ずれただけで気持ち悪い写真になってしまいます。

それくらいシンメトリー構図は完全が求められます。

シンメトリー構図は、完全に被写体の中央から、完全に水平になるように撮影する必要があり、

0.1度でもずれていると違和感があります。

実際、上記の作例も、0.05度くらい傾いています。。。

微妙に違和感がありますよね

これは完全なシンメトリー・またこの後説明する放射構図も同時に使っています。

シンメトリー構図で撮影するときは、できれば三脚を使って、落ち着いてしっかりと場所の検証をしながら撮影するといいと思います。

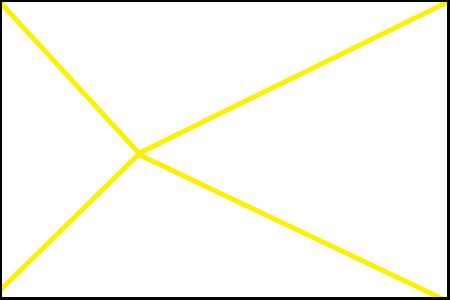

④対角構図

対角構図は、写し取る範囲の対角線に、被写体のラインを重ねて撮影する手法です

こちらは川越の時の鐘ですが、周りの街並みとの高さの対比がよくわかります。

時の鐘のみ撮影すると、周りとの対比ができないため、迫力が感覚的に伝わりずらくなってしまいます。

星空撮影の際も、ただ星のみを写すと単調な仕上がりになる場合もありますが、山の稜線を写しこむことで、計り知れない規模の夜空を表現することができます。

手持ち花火や、花の写真など、花火なら持ち手、花なら茎や枝を対角に配置し、メインの被写体を3分割構図の交点に配置すると、違和感のない写真に仕上がると思います。

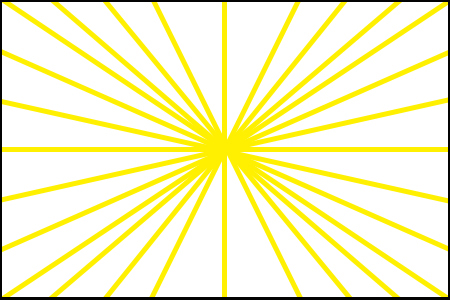

⑤放射構図

放射構図は、ある1点を中心に、放射状に描かれる線にそって被写体を配置する方法です

放射構図の中心点のことを、消失点といいます。

ポートレート撮影の際には、この消失点を人物で隠さないのがコツです。

また、消失点は必ずしも画面内に写っていなくてもOKですが、なるべく消失点まで入れてあげると、よりよい仕上がりになります。

基本的に、細長い建物や街並みを撮影すると、勝手に放射構図になります。

が、注意してほしいのが、見る人がシンメトリー構図とはしっかり区別できるよう、中途半端に真ん中からとらないことです。

中央付近からとりたい場合はシンメトリー構図にしましょう!

さきほども出てきたこの写真。

シンメトリー構図かつ、欄干が放射構図になっています。

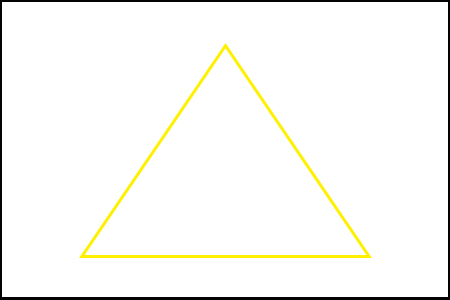

⑥三角構図

三角構図は、山や高い建物はもちろんですが、集合写真ではマストで使いましょう!

集合写真を撮るとき、適当に並べると、 (一応私が大学の時の写真を使用しています。)

(一応私が大学の時の写真を使用しています。)

これを、富士山型の三角構図を利用することで、

安定感のある写真になったと思います。

特に、大人数の時は、高いところから撮影することで、自然と三角構図に近づけることができます。

下の写真は、三角構図のほかに、サッカー場のラインを、放射構図になぞらえて撮影しています。

(本来、被写体と背景の山が近いとよりいいんですが・・・)

この写真は、富士山をそのまま三角構図の上2辺として使い、

底辺に橋を利用しています。

また、手前の山の稜線を対角構図として使うことで、橋やほかの山々と富士山の雄大さを対比できるよう切り取っています。

こちらは、東京タワーを三角形に配置し、ほんの少し右に寄せ、月を入れました。

三角構図は、写真の上側がどうしても軽くなるため、このようにアクセントを入れたり、

手前にある木の葉っぱを上のほうにぼかしながら入れるというテクニックも、ありだと思います。

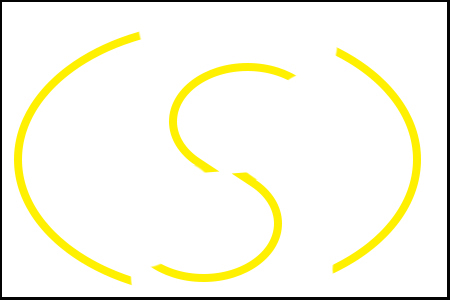

⑦S字構図

S字構図は、実はS字だけでなく、Cの字や、逆Cの字(Dのような)に被写体の一部を入れる手法です。

構図といっても、S字になる場所を探す必要があるので、足で撮る写真になりますね!

S字構図に関しては、自分があまりとったことがないので、作例を紹介しづらいのですが、

高速道路の夜景など、S字に高速道路がなっているポイントをうまく狙った素晴らしい写真がたくさんあるので、ぜひググってみてください。

Cの字の構図は、海岸などでよく使えます

この構図は、単体で使うのではなく、ほかの構図と組み合わせて使うとより効果的です。

⑧黄金比構図

黄金比構図は、最初の3分割構図と似ているのですが、交点が少し中央へ寄っています。

これは、人間が最も美しく感じる比率「黄金比」≒1:1.618

の比率を画面に当てはめた構図です。

3分割構図だと、少し空いた側が間延びしてしまったり、少しやりすぎ感があるという場面は、こちらの黄金比の交点あたりに被写体を置くと美しく見えます。

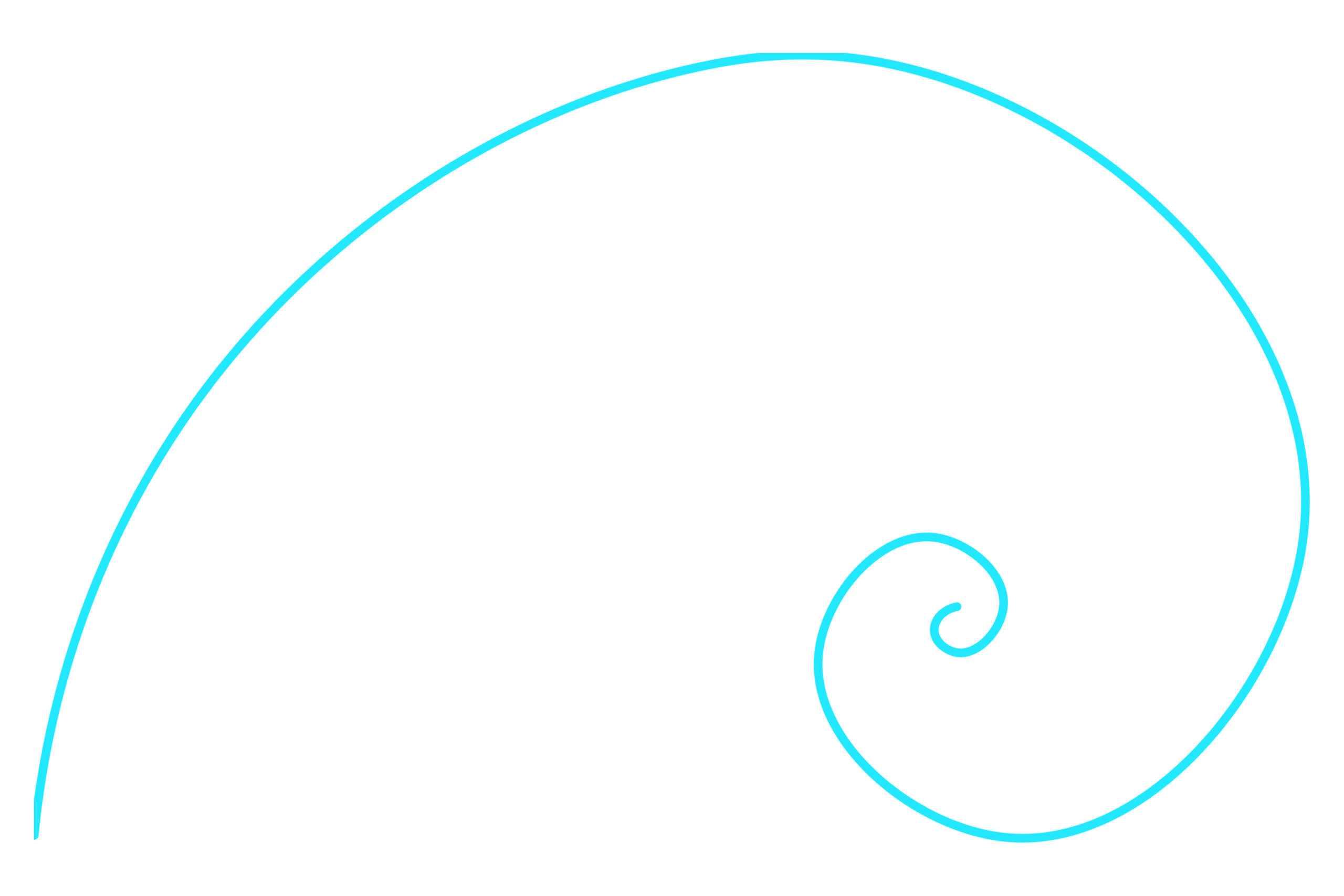

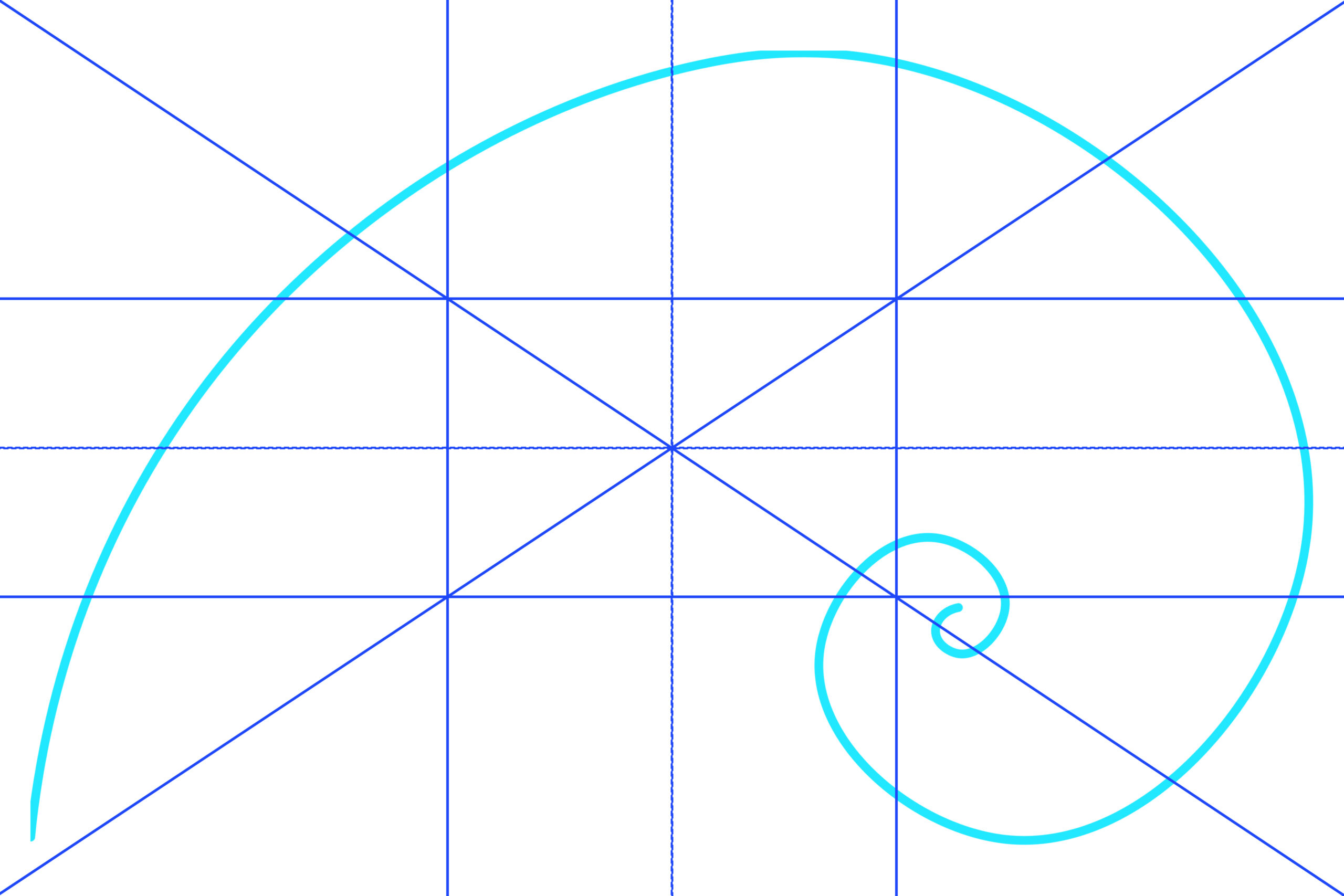

⑨フィボナッチらせん構図

最後は、フィボナッチ螺旋構図です

黄金比構図とほぼ考え方は同じです。

フィボナッチ数列ってご存じですか?

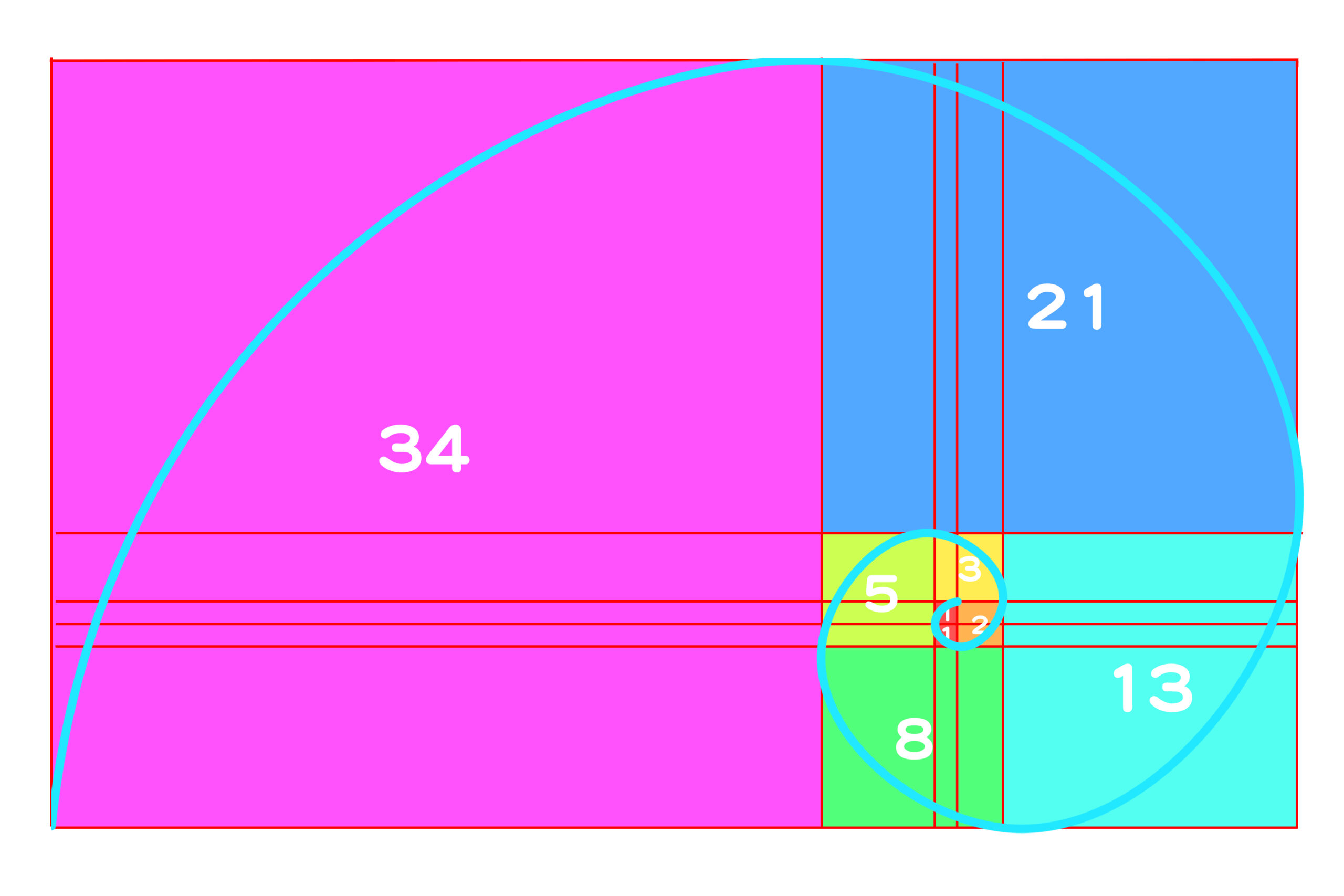

1.1.2.3.5.8.13.21.34.55.89……

と、前の2つの数字を足した数が続く数列です

この最後の55と89、比率にすると1:1.618です

完全に黄金比ですね!

これを図面に表すとこうなります

これがさっき出てきた螺旋になりますね

先ほども出てきた写真ですが、渦巻きの始点に飛行機を置き、右下の雲の流れが螺旋の最後の曲線に近く見えます。

これは特殊な例ですが、基本は渦巻きが密集している最初の始点に被写体を、渦巻きが過疎化する最後のほうは、なるべく物を少なく、という感じで、渦巻きの密度に応じて風景を切り取るというのが基本になります。

最後に

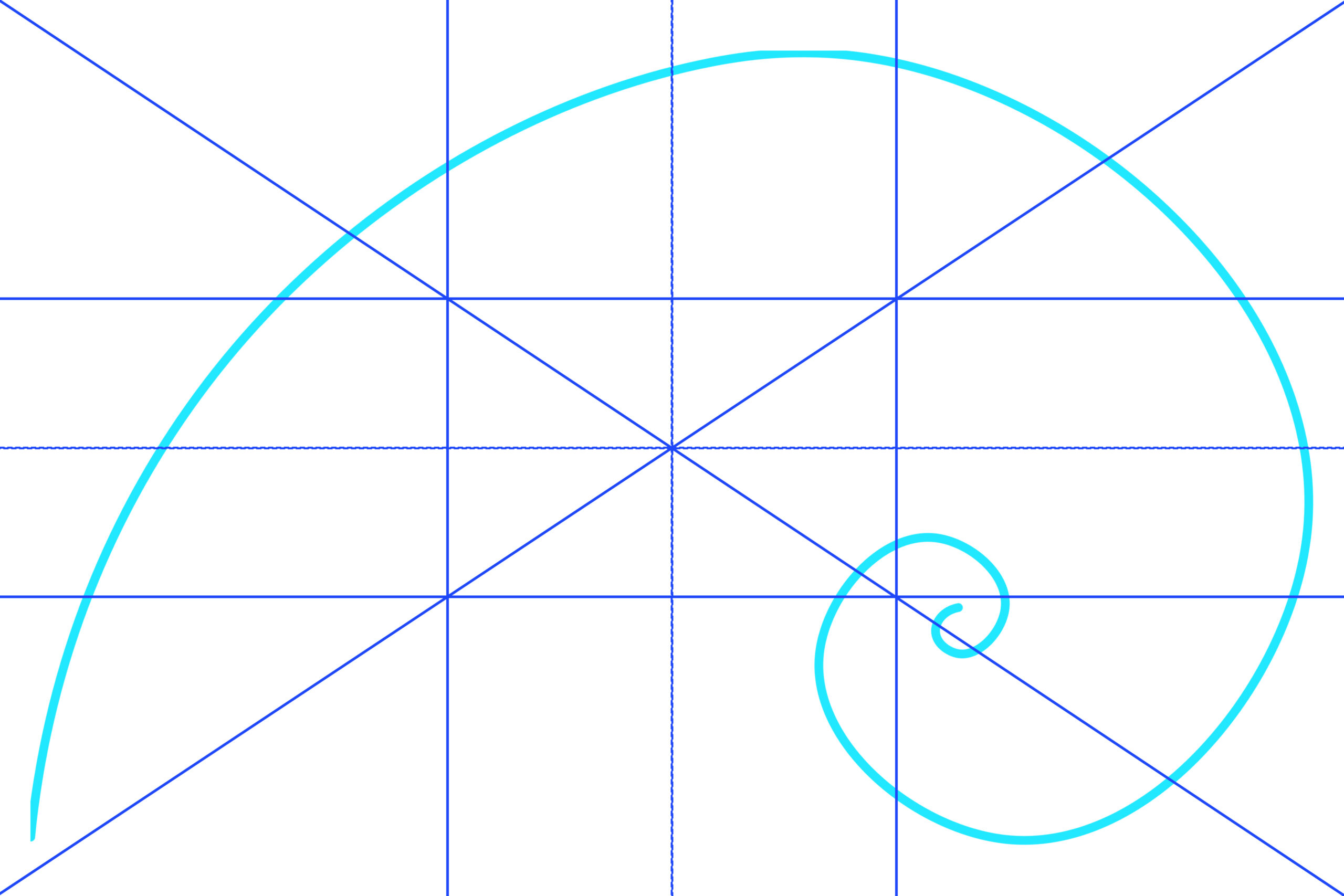

3分割・対角・シンメトリー・フィボナッチ螺旋構図が一目でわかるよう重ねてみました

他の人の作品で、自分がいいなぁと思った作品があれば、こう言った図を参考に、構図を研究してみるのが、上達への近道です!

次回は被写界深度について説明します

コメント